ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राज्य

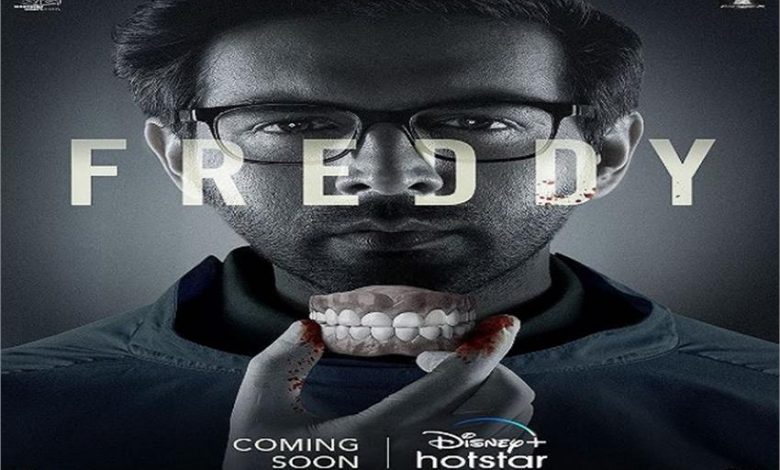

कार्तिक आर्यन अभिनीत ‘फ्रेडी’ दिसंबर में डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी

कार्तिक आर्यन अभिनीत ‘फ्रेडी’ दिसंबर में डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी

मुंबई/ बालाजी टेलीफिल्म्स और नॉर्दर्न लाइट्स फिल्म्स द्वारा निर्मित अभिनेता कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘फ्रेडी’ दो दिसंबर को ‘ऑवर द टॉप’ (ओटीटी) मंच डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होगी। निर्माताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी।.

फिल्म का निर्देशन शशांक घोष ने किया है। अतीत में उन्होंने ‘खूबसूरत’, ‘वीरे दी वेडिंग’ और ‘प्लान ए प्लान बी’ का भी निर्देशन किया था।.